"Falls Gott die Welt erschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen."

Die Illusion zu verstehen

Was wir einst in der Schule lernten, prägt uns wohl alle unser Leben lang: Es gilt die Fragen des Lehrers zu verstehen. Die richtige Antwort muss ich wissen. Ich habe sie vorher schon gelernt. Wenn ich richtig antworte, dann bekomme ich ein Lob und oft auch eine Eins als Zensur.

Verstehen hängt also mit Wissen / mit Gelerntem zusammen: Sechs Nullen mit einer Eins davor sind eine Million. Aber habe ich dann schon eine Ahnung davon, wie viel eine Millionen ist? Wohl kaum.

In der Schule lerne ich auch andere Sprachen:

- die Sprache der Mathematik mit Zahlen ...

- die Sprache der Physik mit Maßeinheiten ...

- die Sprache der Chemie mit Formeln ...

- Englisch und eventuell auch noch andere Sprachen

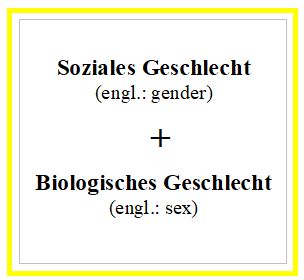

Später lerne ich dann noch andere Fachsprachen. Was ich anfangs nicht verstehe, muss ich mir übersetzen lassen. So zum Beispiel auch vom Arzt, wenn ich seine Diagnose nicht einschätzen kann, die er in meine Patientenakte tippt.

Wenn ich erst selbst einen Beruf erlernt habe, werde ich merken, dass das Übersetzen nicht so einfach ist, erst recht nicht, wenn ich professionell damit befasst bin, eine Sprache zu übersetzen. Viele Worte haben mehrere Bedeutungen, in der anderen Sprache aber oft nicht dieselben.

"Ich verstehe Dich." - Wenn wir dies sagen, meinen wir, dass wir uns in einen anderen hineinfühlen können, zum Beispiel Mitleid mit ihm haben.

Wenn ich etwas verstehe, fühle ich mich wohl. Es schenkt mir Sicherheit und stärkt mein Selbstbewusstsein.

Missverständnisse zwischen Menschen, die sich im Prinzip verstehen, sind meist nicht schlimm. Da reicht eine Entschuldigung und eine Erklärung warum.

Wird mir aber vorgeworfen, dass ich etwas falsch verstanden habe, reagiere ich sicher anders. "Falsch" - das kennen wir aus der Schule. Das ist schlecht, ein Punkt weniger oder gar eine Fünf oder gar Sechs. So werde ich gegenüber einem solchen Urteil sicher protestieren und mich verteidigen, zumindest fragen: "Wieso falsch?" und mir das erklären lassen.

Viele Fragen stellt Daniel Kahnemann in seinem Buch "Schnelles Denken, langsames Denken" für das er 2002 den Nobelpreis für Wirtschaft erhielt. Er hat analysiert, wovon unsere Urteile, Schätzungen oder Antworten auf gestellte Fragen abhängen, wenn wir sie, wie gewohnt, schnell formulieren. Sie erscheinen leicht. Doch dann beweist Kahnemann uns, dass wir damit falsch liegen und welche Illusionen nicht nur uns, sondern auch die meisten anderen Menschen dazu verführen.