Die Illusion des Verstehens von Worten

Wenn wir eine andere Sprache lernen, dann müssen wir Vokabeln lernen und das erfolgt in der Regel 1:1:

- das Hause - heißt auf englisch: the house

- der Tisch - the table

- der Fisch - the fish

Doch so einfach ist das Übersetzen und Dolmetschen in der Regel nicht, wie es hier aussieht: einfach ein Wort durch das entsprechende Wort der anderen Sprache zu ersetzen. Nicht nur die Wortstellung im Satz kann anders sein und die Grammatik. Redewendungen sind wortwörtlich übersetzt oft schwer verständlich.

Jedes Wort bezeichnet eine ganze Gruppe von verschiedenen Gegenständen, Situationen, Gefühlen, Lebewesen... Sprachen können deren gemeinsamen Eigenschaften auf unterschiedliche Weise mit Worten zusammenfassen.

Im Deutschen muss ein Stuhl eine Lehne haben, sonst ist er ein Hocker. Vier Beine muss er nicht unbedingt haben. Es reicht auch eins bei einem Drehstuhl. Sicher gibt es Sprachen, in denen es für alle Sitzgelegenheiten nur ein Wort gibt oder andere, in denen es mehr Differenzierungen gibt, je nach Lebensumwelt.

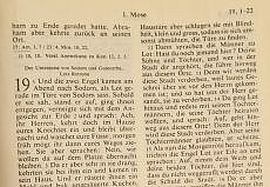

Bei Sprachen, die miteinander verwandt sind, wie unsere indogermanischen, ist das nicht so häufig wie bei Sprachen, die es nicht sind. So gehört das Hebräische zu den semitischen Sprachen und funktioniert völlig anders. Nicht nur schreiben wir von links nach rechts, während viele andere Völker von rechts nach links gewohnt sind. Da im Hebräischen oft nur die Konsonanten und nicht die Vokale geschrieben werden, muss man außerdem wissen, wie die Wörter ausgesprochen werden, um die Sätze zu verstehen.

So ist es eine Illusion zu meinen, mit Hilfe einer Interlinearübersetzung könne man den Text besser verstehen, als durch die traditionellen Übersetzungen. Denn eine 1:1- Ersetzung der fremdsprachigen Wörter durch die der eigenen Sprache ist eben nicht möglich. Wenn es doch geschieht, wird durch die Auswahl der Worte der Text garantiert einseitig interpretiert. Denn für das Verständnis eines Textes ist das Umfeld des Wortes im Satz genauso wichtig, wie der Ausschnitt aus der Realität, der durch das Wort zusammengefasst wird. Dazu benötigt man ein gutes Wörterbuch mit umfangreichen Sprachschatz.

Ein zweites Problem entsteht beim Übersetzen dadurch, dass ein Wort auch in ein- und derselben Sprache mehrere Bedeutungen haben kann, wie das Wort "Bank" - eine Sitzgelegenheit bezeichnen kann, ein Geldinstitut oder z.B. auch eine "Sandbank" - also drei sehr verschiedene Gegebenheiten. Durch den Zusammenhang im Satz werden wir im Normalfall gleich wissen, wovon die Rede ist.

Bei anderen Worten ist es aber schwieriger, wie im Deutschen bei dem Wort:

"die Geschichte"

Im Englischen wird unterschieden:

- history meint das in der Vergangenheit wirklich Geschehene, Gesagte, Geschriebene..

- story ist die Geschichte als Erzählung. Es kann eine völlig ausgedachte Geschichte sein, eine die in der Zukunft handelt. Beschreibt sie Vergangenes, kann sie auch Fakten beinhalten, die es wirklich gab, aber benutzt werden, um einen bestimmten Sachverhalt zu beleuchten, der für die gegenwärtigen Leser interessant ist. Durch das selbe Wort im Deutschen für beides kann unter Umständen eine "story" für "history" gehalten werden.

Dies passiert beim Lesen der Bibel sehr häufig, obwohl durch die Art der Auswahl der hier zu findenden Texte dies eigentlich nicht passieren dürfte.

So stehen gleich zu Beginn der Bibel im 1. und 2. Kapitel des 1. Buch Mose zwei sehr verschiedene Schöpfungsgeschichten hintereinander, die in dem erzählten Ablauf der Schöpfung überhaupt nicht zusammenpassen. Trotzdem werden sie immer wieder auch von gebildeten Menschen ineinander gemischt und wichtige Details weggelassen, damit sie als in sich stimmig erscheinen.

Diese Dopplung von Erzählungen ist typisch für die Bibel.

In der Sintflutgeschichte fallen sich zwei Erzähler sogar ständig ins Wort. Wenn man auf diese Idee nicht kommt, dass da zwei in den Details sehr unterschiedliche Geschichten erzählt werden, kommt einem der Text etwas seltsam und langatmig vor. (s. dazu I. durch Lesen)

Die Geschichte der Könige Israels wird zweimal erzählt, einmal in den Samuel- und Königsbüchern und ein zweites Mal gekürzt und zum Teil völlig anders in den beiden Büchern der Chronik. Auch die Prophetenbücher enthalten Kapitel und Hinweise auf historisch Geschehenes, die man damit vergleichen kann.

Das Leben Jesu wird in den Evangelien viermal erzählt, dreimal so ähnlich und einmal, im Johannesevangelium, unterschiedlich. Die Erzählungen über Jesu Geburt, einmal die bei Lukas und einmal die bei Matthäus, sind völlig unterschiedlich und doch werden sie immer wieder auch heute noch als eine erzählt.

Dieses Ineinanderlesen unterschiedlicher Geschichten in der Bibel ist möglich, da die Botschaften der biblischen Erzählungen sich entsprechen.

Der Glaube - glauben

Im Deutschen benutzen wir das Verb "glauben" in zwei verschiedenen Zusammenhängen:

- "Ich glaube, dass es sich so verhält, weiß es aber nicht so genau." - Glauben ist hier etwas Minderwertiges gegenüber dem Wissen.

- "Ich glaube Dir." - Dabei gucken sich zwei Menschen in die Augen. Der eine hat etwas gesagt, was der andere nicht überprüfen kann. Er hat etwas bekannt, zum Beispiel seine Liebe, etwas, was er nicht beweisen kann, weil es nicht beweisbar ist. Es handelt sich um die Beziehungen zwischen Menschen und dabei geht es um Vertrauen. Kann ich dem anderen vertrauen?

In diesem Sinne ist das in der Bibel benutzte griechische Wort "pisteuein" gemeint. Es geht um unsere Beziehung zu Gott in einer Beziehung zwischen Personen. Vertraue ich dem, was er mir sagen lässt - durch das, was in der Bibel geschrieben steht? Vertraue ich ihm und kann er Vertrauen zu mir haben, dass ich es in meiner Beziehung zu ihm ernst meine und nicht nur ausprobieren möchte, welcher der mir bekannten Götter oder Religionen meine Wünsche am besten erfüllt?

Wir Deutschen sind besonders anfällig, Wissen höher zu bewerten als Glauben, was ja auch heißt, eine personale Beziehung zu einem anderen geringer zu achten als in unserem Kopf gespeichertes Wissen. Das zeigt sich in der Übersetzung eines Verses im Brief an die Hebräer 11,1, der Beschreibung, was "glauben" bedeutet - im Unterschied zur Übersetzung in anderen Sprachen.

Ich habe sie 2017 anlässlich eines Gottesdienstes verglichen.

|

Griechisch:

Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.

Griechischer Urtextt

"ὑπόστασις" kann übersetzt werden mit: Wesen, Wirklichkeit, Lage, Zustand, seelische Verfassung, Verwirklichung

"πραγμάτων" mit: Tatsache Ereignis, Vorfall, Unternehmen, Geschäft, Aufgabe, Tun, Tat, Sache, Dinge, Angelegenheit, Streitsache, Prozess |

Deutsch:

Der Glaube ist die Verwirklichung

Dies ist meine Übersetzung, die am nächsten der Übersetzung der Elberfelder Bibel kommt: und im zweiten Teil der Züricher Übersetzung:

|

Hier mehr dazu:https://katharina-dang.de

Der Prophet - prophezeien

Im Deutschen wird unter prophezeien verstanden, dass jemand voraussagt, was in Zukunft garantiert passieren wird. Wenn dies dann doch nicht eintrifft, war er es eine falsche Prophezeiung und man wird ihm nicht wieder etwas glauben.

In der Bibel haben Propheten eine ganz andere Funktion.

Sie warnten vor der Zukunft, damit sie nicht so eintreffe, weil die Menschen aufgrund dieser Warnung ihr Verhalten geändert hatten.

In schlimmen Zeiten dagegen trösteten sie die Menschen und machten ihnen Hoffnung auf bessere Zeiten, damit sie nicht den Mut verlören und sich mit der jeweiligen Situation arrangierten.

Als falsche Propheten werden solche bezeichnet, die nur das prophezeien, was die Menschen gerne hören möchten, speziell diejenigen am Königshof.1

Die wahren Propheten dagegen hatten es oft nicht leicht. Sie bekamen aufgrund ihrer Kritik der gesellschaftlichen Zustände Ärger, Redeverbot, wurden verfolgt und mit dem Tode bedroht. Vom Propheten Jeremia wissen wir am meisten aus seinem Leben.

Die Jona-Erzählung beschreibt mit Humor wie es einem Propheten erging, der Erfolg mit seinen Prophezeiungen hatte, so dass die Menschen ihr Leben änderten.2

Anmerkungen:

1 Jeremia 23, 9-40; Ezechiel 13,2-26 gegen Propheten und Prophetinnen, Ez. 34 u.a.

2 https://www.bibleserver.com/LUT/Jona1 - Den Humor dieser Erzählung hat Klaus-Peter Hertzsch in seiner Nachdichtung "Wie schön war die Stadt Ninive. Biblische Balladen zum Vorlesen. Union, Berlin 1967 u.ff. sehr schön hervorgehoben.